Demonstrationsprojekt "Silphie-Anbau im Projektgebiet 'Nördliche Frankenalb'"

Silphie in Oberfranken

Gibt es grundwasserschonende Alternativen zum Energiemais?

Diese Frage war der Anlass für das Demonstrationsprojekt "Silphie-Anbau in der 'Nördlichen Frankenalb'", das im April 2017 unter der Leitung der Regierung von Oberfranken im Projektgebiet "Nördliche Frankenalb" startete.

Bereits 2016 haben verschiedene Wasserversorger in Oberfranken gemeinsam mit der Regierung von Oberfranken im Rahmen der Aktion Grundwasserschutz die gezielte Etablierung der Becherpflanze in Wasserschutzgebieten initiiert. Dieser Versuch wurde mit Unterstützung der Jura-Gruppe zur Grundlage des Demonstrationsprojekts.

Ziel des Demonstrationsprojekts ist es herauszufinden, ob die Becherpflanze Silphie im Projektgebiet Vorteile gegenüber Mais für Natur, Wasser- und Landwirtschaft hat.

Gefördert wird das Demonstrationsprojekt vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. Zugleich ist es Bestandteil des Wasserpakts Bayern.

-

Durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum L.)

Die Durchwachsene Silphie, auch Becherpflanze genannt, gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) und stammt aus Nordamerika. Sie findet große Akzeptanz in ihrer Eigenschaft als Alternative zum Maisanbau für die Biogasproduktion. Weitere Vorteile dieser Pflanze für Umwelt und Industrie treten immer stärker in den Fokus der Forschung.

Die ausdauernde, mehrjährige Staude erreicht eine Höhe von bis zu 3 m. Auffallend sind ihre im Querschnitt scharf vierkantigen Stängel mit grob gezähnten Blättern, die gegenständig am Blattstiel (becherförmig) verwachsen sind. Im ersten Jahr treibt die Pflanze eine große, blattreiche Rosette aus, die bis zu 70 cm Durchmesser erreicht und bis zum Ende der Vegetationsperiode den Boden völlig bedeckt.

Ab dem zweiten Jahr wächst sie in die Höhe. Die Blütezeit erstreckt sich von Juni bis September. Die Silphie blüht in einer Kaskade beginnend mit einem ca. 6 cm breiten Blütenkörbchen, welches dann mit 2, 4 und 8 weiteren leuchtend gelben Blüten übergipfelt wird. Die Blüte setzt sich aus 20 – 25 Zungenblüten zusammen. Nur die randlichen Blüten sind weiblich und entwickeln eine unterständige Frucht, die einem flachen Sonnenblumenkern ähnelt. Die zentralen Scheibenblüten sind männlich und produzieren nur Pollen und Nektar. Die Becherpflanze besitzt ein ausgedehntes Wurzelsystem, das bis in eine Tiefe von 2 m reicht und somit auch tiefer liegende Wasserressourcen erreichen kann.

-

Laufzeit 2017 – 2024 Finanzierung Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus Projektgebiet Nördliche Frankenalb Anbaufläche über 100 Hektar in der Nördlichen Frankenalb Landwirte 45 am Projekt beteiligte Landwirte mit 69 Flächen Projektziel Etablierung der Becherpflanze als Alternative zu Energiemais, Fokus auf Grundwasserschutz und Erosionsminderung, Untersuchung zu langfristigen Umweltvorteilen der Silphie Projektleitung Regierung von Oberfranken, Sachgebiet Wasserwirtschaft

E-Mail: wasserwirtschaft@reg-ofr.bayern.de

-

Der Anbau der Silphie als Alternative zum Mais verspricht verbesserten Erosions- und Grundwasserschutz, verringerte Nitratauswaschung in das Grundwasser und kaum Einsatz von Pestiziden und Herbiziden. Die Silphie bietet darüber hinaus eine ganzjährige Bodenbedeckung, Humusaufbau, eine intensive Durchwurzelung und eine Erhöhung der Biodiversität (Bienenweide, Förderung der Artenvielfalt).

Um praxisbezogene Erkenntnisse über den großflächigen Silphieanbau im Projektgebiet und zusätzlich Ergebnisse zu Auswirkungen auf die Umwelt zu erhalten, wurden bereits verschiedene Untersuchungen durchgeführt bzw. Daten gesammelt, dokumentiert und ausgewertet:

- Auswertung der Bestandsführung der einzelnen Landwirte

- Unterschiedliche Ansaattechniken

- Notwendigkeit und Wirksamkeit chemischer und mechanischer Pflanzenschutzmaßnahmen

- Erntetechnik und Ertragsermittlung unter Praxisbedingungen

- Jährliche Bodenuntersuchung auf Stickstoff im Frühjahr/Herbst

- Grundbodenuntersuchung am Projektanfang, -mitte und –ende

- Erfassung und Auswertung regionaler Witterungsdaten

- Untersuchungen zum invasiven Potenzial der Becherpflanze

- Erfassung der Biodiversität anhand verschiedener Artengruppen

-

- Bodenschutz/Erosionsschutz

- Grundwasserschutz

- Ertrag

- Artenvielfalt

- Invasivität

- Abschlussbericht zum Silphie-Projekt:

► Kurzfassung

► Langfassung

Bodenschutz/Erosionsschutz

Bodenverlust oder Erosion ist abhängig von Art und Intensität der Niederschläge, Bodenart, Hanglänge und Hangneigung sowie der Bewirtschaftung der Fläche. Diesen letzten Punkt können die Landwirtinnen und Landwirte durch Auswahl der Kulturen und bestimmte Maßnahmen wie Mulchsaat und Zwischenfruchtanbau beeinflussen.

Mit der „Allgemeinen Bodenabtragsgleichung“ kann der Bodenverlust jeder Fläche und Fruchtfolge berechnet werden. In die Berechnung fließen, neben den oben genannten Punkten, typische Bodenbedeckungswerte für jede Kultur in Form der sogenannten „C-Faktoren“ ein. Der C-Faktor einer Fruchtfolge lässt sich aus den Anteilen der verschiedenen Kulturen berechnen. Dabei gilt: Je geringer der C-Faktor der Kultur oder Fruchtfolge, desto geringer der Bodenverlust.

Abb. 1: Bodenbedeckung der Silphie in unterschiedlichen Entwicklungsstadien;von links nach rechts: drei Wochen nach der Aussaat; Mitte August im Anlagejahr; Mitte April im 1. Ertragsjahr; Mitte Juli im 1. Ertragsjahr. Die Bodenbedeckung der Silphie in verschiedenen Entwicklungsphasen zeigt Abbildung 1. Im Anlagejahr hat die Silphie noch einen hohen C-Faktor, da kurz nach der Aussaat nur wenig Blattmasse vorhanden ist. Bereits im Spätsommer des Anlagejahres bedeckt sie den Boden fast vollständig. Ab dem ersten Erntejahr bedecken die Pflanzen den Boden schon im Frühjahr.

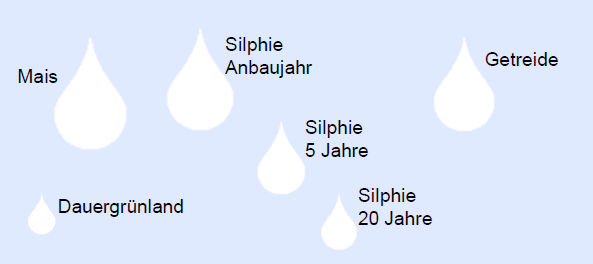

In Abbildung 2 sind schematisch C-Faktoren unterschiedlicher Kulturen dargestellt: Je größer der Tropfen, desto höher der C-Faktor und der mögliche Bodenverlust. Im Anbaujahr ist die Schutzwirkung der Silphie zunächst nicht besonders hoch. Mit zunehmender Nutzungsdauer der Silphie sinkt ihr C-Faktor erheblich.

Die Durchwachsene Silphie schützt durch einen möglichst langjährigen Anbau sehr gut vor Erosion.

Abb. 2: C-Faktoren (Bodenbedeckungs- und Bearbeitungsfaktor)verschiedener Kulturen dargestellt über die Größe der Tropfen Quelle: TFZ / Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft LfL

Grundwasserschutz

Grundwasserschutz durch Silphie

Um zu wachsen braucht Mais - wie andere Pflanzen auch - Stickstoff. Deshalb wird mit Nitrat gedüngt. Oftmals können die Pflanzen aber nicht die gesamte Düngermenge aufnehmen. Vor allem in trockenen Jahren verbleibt ein Teil des Nitrats im Boden. Außerdem werden im Mais oftmals chemische Pflanzenschutzmittel eingesetzt, um Schädlinge und Unkraut zu bekämpfen. Auch davon verbleibt ein Teil im Boden.

Problematisch wird das Ganze, wenn im Herbst und Winter viel Niederschlag fällt. Die Pflanzenschutzrückstände und das Restnitrat können dann mit dem Regen ins Grundwasser gelangen. Grundwasser, das wir als Trinkwasser nutzen.

Auch die Silphie benötigt Nitrat für ihr Wachstum. Allerdings nur halb so viel wie der Mais. Den Großteils des Nitrats nimmt die Pflanze bis zur Ernte auf. Auf vorsorgliche chemische Pflanzenschutzmaßnahmen kann bei der Durchwachsenen Silphie verzichtet werden. Das Unkraut kann stattdessen sehr gut mechanisch bekämpft werden.

Trotzdem verbleibt bei der Silphie nach der Ernte auch ein Teil des Nitrats im Boden. Da sie jedoch mehrjährig ist, treibt die Silphie im Herbst erneut aus. Die Pflanze kann so mit ihren dichten Wurzeln einen Großteil der Restnitrats bis zum Winter weiter aufnehmen. Forschungen an der Universität Bayreuth haben gezeigt, dass im Winterhalbjahr (annähernd) kein Nitrat ins Grundwasser verlagert wird.

Durch den Silphie-Anbau kann aktiver Grundwasserschutz betrieben werden. Insbesondere wenn auf eine Herbstdüngung der Silphie verzichtet wird, können unter der Silphie sehr geringe Restnitratgehalte erreicht werden. Zudem kann weitestgehend auf den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden. Somit gelangen unter Silphie-Flächen fast kein Nitrat und Pflanzenschutzmittelrückstände ins Grundwasser.Wie viel Nitrat mit dem Sickerwasser ausgetragen wird, wurde durch ein Lysimeterexperiment der Universität Bayreuth, Lehrstuhl Agrarökologie, untersucht und beantwortet, siehe Punkt "Wissenschaftliche Forschungen".

Erträge

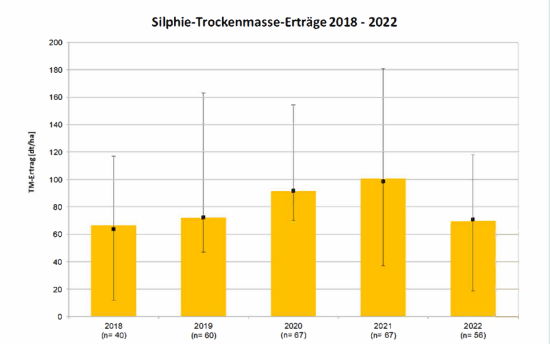

Im Demonstrationsprojekt steigerten sich die Erträge im Lauf der Jahre auf allen Flächen. Bis 2021 stiegen die Erträge der Projektflächen kontinuierlich auf annehmbare 10 Tonnen Trockenmasse (TM) pro Hektar im Mittel an. Im Trockenjahr 2022 brachen die Erträge dann jedoch um 28% (im Vergleich zu 2021) ein und erreichten nur Werte des Trockenjahrs 2018 (Grafik).

Insgesamt liegen die Erträge der Projektflächen jedoch deutlich unter den in der Literatur angegebenen Werten. Diese können je nach Standortgüte (Bodengüte und klimatische Bedingungen) bei 12 bis 18 Tonnen Trockenmasse pro Hektar ab dem zweiten Standjahr liegen.

An Gunststandorten (z.B. Waldrand) und auf Flächen mit vergleichbar besserer Bodengüte konnten regelmäßig gute Erträge über 10 Tonnen TM/ha erzielt werden.

Diese Unterschiede liegen v. a. in der Standortgüte der einzelnen Flächen begründet:

- Zum einen zeigte die Bodengüte der Projektflächen schon markante Unterschiede in der natürlichen Ertragsfähigkeit der einzelnen Flächen auf.

- Zum anderen wurde ganz deutlich, dass die Silphie konstant und ausreichend Wasser (v. a. während der Monate Mai, Juni und Juli) benötigt, um entsprechend große Biomasse aufbauen zu können.

Gekürzt nach: Heintze, G., Förster, L., Parzefall, S., Grieb, M., Fritz, M. (2021): Durchwachsene Silphie - eine Schönheit gibt Gas. Technologie- und Förderzentrum (TFZ) Straubing

Artenvielfalt

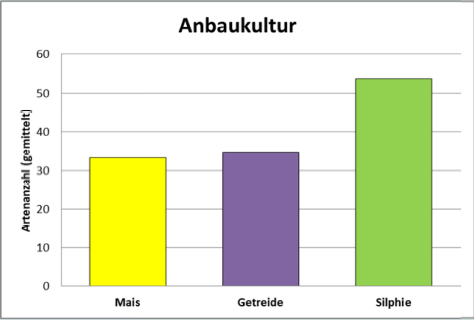

Wie steht es um die Artenvielfalt in der Silphie gegenüber dem Mais? Um diese Frage zu beantworten, untersuchte das Büro OPUS aus Bayreuth mehrere Jahre die Artenvielfalt in Silphie- und Maisflächen mit sogenannten Bodenfallen.

Im Fokus standen Laufkäfern und Spinnen. Aber auch Weberknechte, Wanzen, Gehäuseschnecken und Skorpionsfliegen gingen in die Falle.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Arten- und Individuenanzahl bei den Tiergruppen Laufkäfer und Spinnen tendenziell deutlich höher in der Silphie (im 2. und 3. Anbaujahr) als im Mais war (Grafik). Die Individuenzahl stieg mit Ausnahme der Spinnen auch bei allen untersuchten Tiergruppen im 3. Anbaujahr tendenziell weiter an.

Die Artenvielfalt im Winter unterschied sich in der Silphie noch deutlicher vom Mais als im Vergleich zur Fauna des Sommerhalbjahres. Bestimmte Arten wurden durch die bedeckende Silphie besonders gefördert.

Die Silphie-Flächen sorgen im Vergleich zum Mais auch für ein kühleres Mikroklima. Neben Laufkäfern und Spinnen fühlen sich auch Hasen, Rehe und Wildschweine in der Silphie wohl.

Invasivität

Die Silphie hat das Potenzial zur spontanen invasiven Ausbreitung. Die Untersuchungsergebnisse der Universität Bayreuth ÖBG entnehmen Sie bitte dem Reiter "Wissenschaftliche Forschungen".

- Silphie-Anbau – Grundwasserschutz & mehr?

- Silphie-Anbau – Praxiserfahrungen aus der Landwirtschaft

- Silphie-Anbau – Forschungsergebnisse ÖBG Bayreuth "Konkurrenzstärke"

- Silphie-Anbau – Forschungsergebnisse ÖBG Bayreuth "Wachstum in Abhängigkeit vom Grundwasser(spiegel?)"

- Silphie-Anbau – Forschungsergebnisse LS Agrarökologie Uni Bayreuth "Klima-, Boden- & Wasserschutz"

-

- Universität Bayreuth

- Pressemitteilung Nr. 080/2025 vom 29. September 2025: Silphie schlägt Silomais als Bioenergiepflanze hinsichtlich Nachhaltigkeit

- Forschungsartikel zur Vergleichsstudie "Mehrjährige Becherpflanze übertrifft Silomais in Bezug auf Wurzelmasse und Nitratretention" (Originalpublikation auf Englisch)

- Universität Bayreuth (ÖBG)

- Universität Bayreuth/Agrarökologie

Universität Bayreuth (ÖBG)

Invasivität

Grundwasserbecken

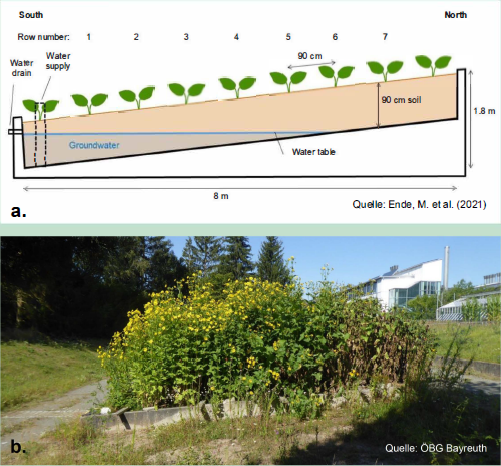

Im Zeitraum von 2018 bis 2023 konnten 11 Bachelor- bzw. Masterarbeiten zu verschiedenen Fragestellungen rund um die Silphie unter Leitung von Dr. Marianne Lauerer am ökologisch Botanischen Garten (ÖBG) der Universität Bayreuth realisiert werden. Unter anderem wurden Studien zum Wachstum und zur Entwicklung der Silphie in Abhängigkeit vom Grundwasserstand zu erfahren, wurden Grundwasserbeckenversuche durchgeführt.

Wuchsleistung bis zur Ernte

An den feuchten Standorten bildet die Silphie wenige und dünne Wurzeln. Die dicksten Wurzeln kommen bei Pflanzen an den trockensten Standorten vor. Eine Konzentration der Wurzeln ist immer im Bereich des anstehenden Grundwassers am größten. (Frederik Werner, 2019) Die oberirdische Biomasseproduktion war bei Pflanzen auf feuchteren Böden bis zu drei Mal so hoch, wie bei Pflanzen auf sehr trockenen und sehr nassen Standorten. Wobei die Silphie auch auf diesen extremen Standorten über die Jahre überlebensfähig war. Die Wuchshöhe der grundwassernahen Versuchspflanzen war signifikant höher als die der grundwasserfernen.

Bei der Anzahl an Blüten konnte eine Abnahme mit zunehmendem Abstand zum Grundwasser festgestellt werden. Auf feuchtem Boden wurden die Blütenstände früher und zahlreicher gebildet. Eine Reproduktionsfähigkeit der Silphie auf trockneren Standorten ist trotzdem möglich. (Angelika Fiedler, 2019; Katja Knöllinger, 2020 & Moritz Keil, 2020)

Pflanzenwachstum in Abhängigkeit des Grundwasserstandes: a. Schema des Versuchsaufbaus b. Entwicklung der Pflanze Wiederaustrieb nach der Ernte

Nach der Ernte bis zum ersten Frost bildete die Silphie auf sommertrockenen Standorten mehr oberirdische Biomasse als auf sommerfeuchten. Durch den Herbstaustrieb der Silphie werden erhöhte Stickstoffgehalte im Boden abgepuffert. Hierdurch kommt es zu einer geringeren Stickstoffauswaschung und einer erhöhten Nährstoffrückführung beim Abbau der bei Frost absterbenden Biomasse. (Malte Lasse Würth, 2023)

Universität Bayreuth/Agrarökologie

Neben der Forschung am Ökologisch Botanischen Garten wurden im Zeitraum von 2018 bis 2023 11 Bachelor- bzw. Masterarbeiten zur mikrobieller Biomasse, Wurzelmasse und zum Sickerwasser unter Silphie und Mais unter Leitung von Prof. Dr. Johanna Pausch am Lehrstuhl Agrarökologie der Universität Bayreuth realisiert. Dafür wurden sowohl Feldversuche als auch Versuche an der Lysimeteranlage durchgeführt. Folgende Ergebnisse haben sich gezeigt:

Forschungsergebnisse Feldversuche

- Mikrobielle Biomasse: Die mikrobielle Aktivität und der damit verbundene Einbau an Kohlenstoff und Stickstoff in die mikrobielle Biomasse war unter der Silphie größer als unter Mais.

- Bodenuntersuchung: Zudem verblieb weniger gelöster organischer Kohlenstoff und Nitrat unter der Silphie. Das Nitratrückhaltevermögen der Silphie ist somit um ein Vielfaches größer als beim Mais.+

- Stickstoffbilanz und Treibhauspotential: Aus der Erstellung einer Stickstoffbilanz ging hervor, dass die Silphie die dreifache Stickstoffspeicherkapazität im Boden besitzt als Mais. Berechnet man das Treibhauspotential, so ist der Treibhauseffekt des Maisfeldes mehr als 1,5-mal schädlicher.

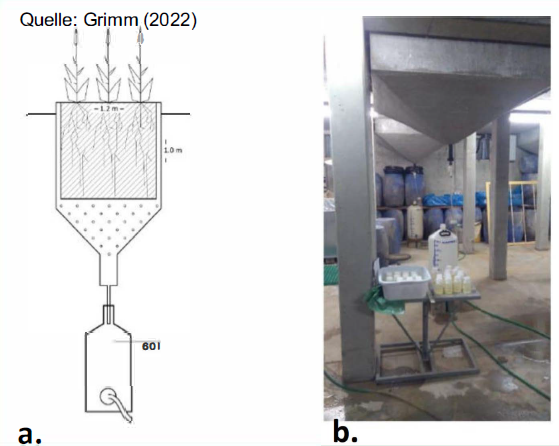

Forschungsergebnisse Lysimeterversuche

Lysimeteranlagen werden in der Forschung zur Erfassung der Wechselwirkungen bzw. Stofftransporten zwischen der Atmosphäre, den Pflanzen, dem Boden, der Tierwelt und dem Grundwasser verwendet.

- Wurzelmasse: Die Silphie zeigt unter Trockenheitsbedingungen eine verhältnismäßig bessere Stickstoffaufnahme und -fixierung als der Mais.

- Bodenatmung: Die höhere Biomasseproduktion von Silphie erzeugt einen höheren Netto-Kohlenstoff-Gewinn im Boden im Vergleich zum Mais.

Durch die Bestimmung des sog. Restnitrats zum Ende der Vegetationszeit, bekommt man einen Überblick, wie viel Nitrat noch im Boden vorhanden ist. Dieses Restnitrat kann über das Winterhalbjahr leicht mit den Sickerwasser in das Grundwasser gelangen und dort zu qualitativen Problemen führen. Wie viel Nitrat mit dem Sickerwasser wirklich ausgetragen wird, wurde durch ein Lysimeterexperiment der Universität Bayreuth, Lehrstuhl Agrarökologie, untersucht und beantwortet.

Lysimeteranlage: a. Schema der Lysimeteranlage b. Sickerwasserentnahme Im Anlagejahr ist die Nitratauswaschung bei der Silphie deutlich höher als bei Mais, da sie sich zunächst noch etablieren muss und noch kein ausgeprägtes Wurzelsystem besitzt. Ab dem zweiten Jahr ist die Auswaschung unter Silphie nahe Null und signifikant niedriger als unter Mais (Lydia Elisabeth Grimm, 2022). Dieses Ergebnis bestätigt, dass die Silphie eine grundwasserschonende Energiepflanze ist.

Quelle: Grimm, L. Can silphie (Silphium perfoliatum) reduce nitrate leaching compared to maize (Zea mays)? Master thesis, University of Bayreuth, Agroecology, 2022

- Universität Bayreuth

-

Am 21. Juli 2023 eröffnete der Bayerische Umweltminister Thorsten Glauber zusammen mit dem Bürgermeister der Gemeinde Ahorntal Florian Questel das erste Silphie-Labyrinth Bayerns.

Ziel war, möglichst vielen Menschen in der Region Wissen rund um diese "neue" Pflanze und deren Beitrag zum (Grund-) Wasserschutz zu vermitteln. Partner des Projekts stellten die Forschungsergebnisse in kurzen Fachvorträgen vor.

Viele Besucherinnen und Besucher nutzten in den folgenden Wochen die Gelegenheit, diese attraktive, gelb-blühende Pflanze aus nächster Nähe kennenzulernen und sich über die Ergebnisse des Projekts "Silphie-Anbau in der Nördlichen Frankenalb" der Regierung von Oberfranken zu informieren.

Während der ersten Ferienwochen fanden zahlreiche Führungen statt. Anhand der im Labyrinth aufgestellten Schautafeln konnte man sich aber auch selbständig beim Gang durch das Silphie-Feld informieren.

Dank des großen medialen Interesses wurde das Silphie-Projekt nicht nur in Oberfranken, sondern auch über Bayern hinaus einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und nähergebracht.

Impressionen von der Eröffnung des Silphie-Labyrinths erhalten Sie in der unten stehenden Bildergalerie.